foto :Tempo/Ilham Balindra

Oleh: Lukas Luwarso

Otobiografi yang menarik lazimnya bukan cuma berisi kisah kronika dan kronologi perjalanan hidup. Tapi juga menguraikan gagasan dan permenungan reflektif tentang hidup yang teruji. Dalam tradisi penulisan otobiografi, beberapa contoh karya fenomenal adalah The Story of My Experiments with Truth (Mahatma Gandhi), The Confessions (Santo Augustine), atau Catatan Seorang Demonstran (Soe Hok Gie). Hidup manusia, seperti tokoh-tokoh itu, sebagaimana badai, pasti berlalu.Tapi otobiografi membuat mereka abadi.

Erros Djarot meluncurkan buku otobiografi (jilid pertama) dan buku “Apa Kata Sahabat”, pada 19 Oktober. Buku tebal, 668 halaman, setelah tertunda dua dasawarsa, akhirnya terbit juga. Semula ia enggan menulis kisah hidupnya, karena “terlalu banyak cerita yang mungkin sulit untuk diterima umum,” tulisnya dalam kata pengantar buku. “Segala yang pernah saya alami dan lakukan, khususnya satu dekade terakhir, penuh dengan ingar bingar politik pencitraan, sebagai penyakit endemik kebudayaan.”

Erros menulis otobiografi untuk menghapus “dosa kebudayaan”. Jika apa yang ia saksikan, alami, lakukan, atau pikirkan hanya tersimpan dalam memori ingatannya, kemudian terlupakan, tersapu badai, dan hanya terkubur di ruang waktu. “Dosa” itu telah tertebus, buku telah terbit dan diluncurkan. Tapi itu baru jilid pertama, jilid kedua sedang ia tulis.

Erros bukan sekedar menulis kronik-kronologis kisah hidupnya, itu sebabnya kisah awal yang ia tuturkan, bab pertama buku, mengisahkan percakapan telpon dengan Guntur Soekarnoputra, pada 1993 (alih-alih tipikal otobiografi “pada suatu hari”, yang selalu memulai cerita saat masa kecil di kota kelahiran). Dalam percakapan dengan putra sulung Bung Karno, Erros diminta “mendampingi” kiprah politik Megawati untuk maju sebagai ketua umum PDI. Sejumput kisah ini menjadi plot tema sentral buku. Menarasikan dirinya selaku pegiat politik dan interaksinya dengan keluarga Bung Karno, Marhaenisme, PDI, PDIP, dan Poros Indonesia. Termasuk menggalang gerakan reformasi 1998, menjadikan rumahnya sebagai “Gardu Perlawanan” menumbangkan rejim Orde Baru.

Namun bergiat dalam politik, sebagai politikus paruh waktu, cuma salah satu label Erros. Namanya lebih melegenda dalam dunia kreativitas dan seni. Ia musikus penggubah lagu dan pengarah album “Badai Pasti Berlalu”. Ia sutradara film “Tjoet Nja’ Dhien. Ia juga pemimpin redaksi tabloid fenomenal “Detik” dan aktivis civil society. Beragam talenta itu menjadikan ia dijuluki sebagai “budayawan”. Label pengakuan yang di Indonesia hanya didapatkan oleh segelintir tokoh.

Dalam konteks penulisan otobiografi, perspektif Erros menarik sebagai pelaku sekaligus saksi sejarah dari berbagai fase politik Indonesia. Dari era idealisme 1970-an, gerakan melawan tirani Orba 1980-an, euforia pasca-reformasi 1998, hingga kekecewaan dan kegeraman pada politik sprindik dan “omon-omon” saat ini.

Memaparkan bunga-rampai pengalaman, antara dunia seni, media, politik, aktivisme, dan permainan politik kekuasaan membuat otobiografi Erros tidak membosankan. Paparannya lebih menunjukkan kegelisahan dan pergulatan batin. Dalam tulisannya ia tidak mencari atensi, untuk membesarkan diri, tetapi mengajak pembaca bertanya soal keadaban berpolitik, etika bernegara di sengkarut republik yang ia banggakan.

Jalan Kesadaran. Beberapa karya besar genre penulisan otobiografi adalah cetusan refleksi diri. Melalui The Confessions, St. Augustine menulis bukan untuk menceritakan perjalanan hidup semata, melainkan untuk merenungi hakekat manusia di hadapan Tuhan, sebagai ekspresi spiritualitas. Mahatma Gandhi menulis The Story of My Experiments with Truth, sebagai catatan kejujuran dan kesederhanaan dalam memaknai hidup. Gandhi mengamati hidupnya sebagai laboratorium moral: setiap keputusan, kesalahan, bahkan kegagalan, adalah eksperimen menuju kebenaran.

Soe Hok Gie melalui Catatan Seorang Demonstran memproyeksikan kesadaran eksistensialnya. Ia merasa menjadi sosok idealis yang “terlalu bersih untuk berpolitik, terlalu memendam amarah untuk diam.” Gie menulis dari pinggiran, puncak gunung, saat teman-temannya aktivis mahasiswa berbaris untuk ikut kekuasaan. Buku Augustine, Gandhi, dan Soe Hok Gie mewakili perjalanan kesadaran manusia dalam pergulatan religiusitas, moral, dan eksistensial.

Jika Augustine menulis otobiografi untuk berdialog dengan Tuhan, Gandhi dengan kemanusiaan, Hok Gie dengan politik oportunistik, maka Erros menulis untuk berdialog dengan adab dan kebudayaan berbangsa. Dalam gaya narasinya, otobiografi Erros adalah “catatan perlawanan”. Bukan hanya soal politik, tapi juga untuk musik, film, dan jurnalistik.

Menyuarakan kegeraman pada kemunafikan politik Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca- reformasi. Otobiografinya menjadi ruang lintas ekspresi: antara seni dan politik, antara individu dan bangsa, antara ideologi dan kritik sosial. Ia menulis dengan kesadaran bahwa perjalanan hidupnya adalah bagian dari proses bangsa yang sedang belajar menjadi lebih beradab dan berbudaya.

Otobiografi Erros memaparkan perjalanan hidup melintasi batas konvensional. Dari masa kecil di Jakarta, Balikpapan, Yogyakarta dan Belitung; masa studi di Jerman dan Inggris; hingga pernikahan di Tunisia, dan kembali ke Indonesia dengan jejak kreativitas di dunia musik, film, politik dan jurnalistik.

Erros tidak menulis untuk mengenang, melainkan untuk mengungkap. Buku ini bukan sekadar kronik hidup, tapi narasi pencerahan yang ditulis dengan gaya sastrawi, novel-nonfiksi: ada tokoh, konflik, dialog, drama, plot dan alur yang runut. Lebih seperti novel petualangan ketimbang otobiografi. Narasi langsung dari sumber primer, “straight from the horse’s mouth”, menyajikan drama hidupnya yang otentik.

Buku pendamping, Apa Kata Sahabat, memperkaya keragaman perspektif. Tulisan dari 72 sahabat, termasuk saya salah satunya, menyusun mosaik tentang siapa Erros dalam perspektif kawan-kawan dekatnya. Ini membuat otobiografi Erros bukan cuma monolog, melainkan dialog tentang sosok dalam cerminan dinamika zaman. Dua buku yang berupaya menenun fragmen bangsa yang terkoyak: antara seni dan politik, idealisme dan kemunafikan, daulat rakyat dan kuasa syahwat.

Membaca otobiografi Erros sejenak juga mengingatkan saya pada dua buku otobiografi musikus. My Life, karya komposer Richard Wagner, dan Born to Run, karya Bruce Springsteen. Mengisahkan perjalanan hidup Dua sosok dari masa kecil hingga menjadi ikon musik klasik dan musik rock. Yang membedakan, Wagner dan Springsteen hanya musisi, Erros lebih dari sekadar musisi. Anehnya di otobiografi ini, “magnum opus” karya musiknya, proses kreatif lahirnya “Badai Pasti Berlalu”, justru kurang dielaborasi secara terinci.

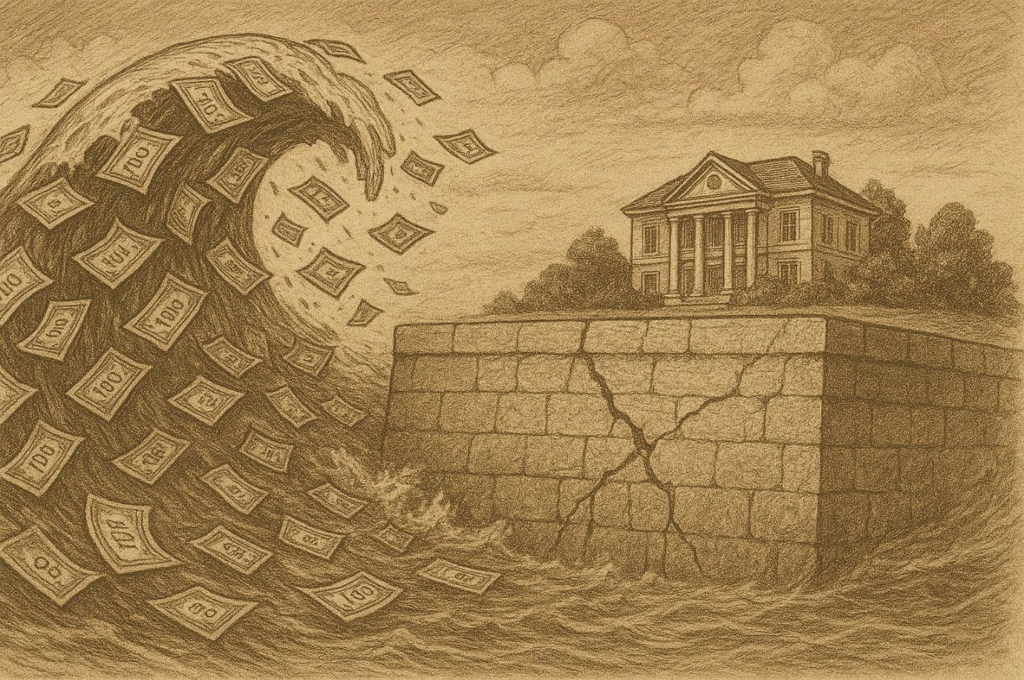

Kekurangan kecil otobiografi Erros adalah tidak memiliki judul spesifik yang merepresentasikan pesan buku. Selain itu, tidak ada sama sekali foto atau ilustrasi. Kata Lewis Carroll, penulis Alice’s Adventures in Wonderland: “And what is the use of a book, without pictures or conversation?” Buku Erros ini penuh percakapan bernas, sayangnya tidak ada gambar.

Perlu dicatat, otobiografi Erros ini baru jilid pertama. Seperti film laris, ada sequel buku, jilid kedua, yang sedang dalam proses penulisan. Sedikit spoiler, jilid kedua sepertinya bakal lebih seru. Akan diceritakan proses melahirkan film Tjoet Nja’ Dhien dan Langitku Rumahku. Termasuk drama mengelola tabloid Detik, mengawal Megawati di PDI, membangun gerakan reformasi, hingga mempersoalkan Jokowi. Semoga di buku kedua disisipkan lampiran foto-foto. Setidaknya untuk menjawab rasa penasaran, seperti apa penampakan Erros muda. Agar ingatan para fans dan kawan, membadai atau tidak, tidak pasti berlalu.