Iqbal Mochtar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) akhir-akhir ini tampak seperti orang yang kehilangan arah. Bukannya fokus menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem kesehatan nasional, ia justru sibuk tampil di media dengan narasi-narasi yang terdengar atraktif namun kosong, irasional, dan tidak berbasis data. Setiap hari publik disuguhi pernyataan bombastis yang lebih mirip gimik komunikasi politik ketimbang kebijakan kesehatan yang terukur.

Salah satu contoh terbaru adalah komentarnya yang menyebut bahwa laki-laki dengan ukuran celana jeans di atas 32–33 sudah pasti obesitas dan akan “menghadap Allah lebih cepat.” Pernyataan ini bukan hanya tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik, tetapi juga sangat menyesatkan secara ilmiah. Kesehatan tidak bisa disimpulkan hanya dari ukuran pinggang, apalagi menggunakan standar kaku yang tidak mempertimbangkan faktor etnis, komposisi tubuh, atau usia. Lebih parah lagi, BGS menyampaikan pernyataan ini di ruang publik tanpa kepekaan sosial, seolah ingin mempermalukan atau menyindir kelompok tertentu tanpa dasar yang jelas. Jangan lupa, pejabat tinggi banyak yang obese. Mungkin dia ingin menyampaikan pesan tak tertulis : mereka itu cepat ‘berpulang’.

Fenomena ini bukan sekali dua kali terjadi. Sepanjang masa jabatannya sejak 2020, BGS dikenal lebih sering tampil sebagai “komentator isu kesehatan” ketimbang sebagai pemimpin strategis sektor kesehatan.

Narasi-narasi yang dilontarkannya tidak berbasis dan tidak ilmiah, tidak selaras dengan kondisi lapangan, dan minim dukungan dari komunitas profesi medis. Publik semakin sulit membedakan mana pesan resmi kebijakan dan mana opini personal yang sekadar dilempar ke media.

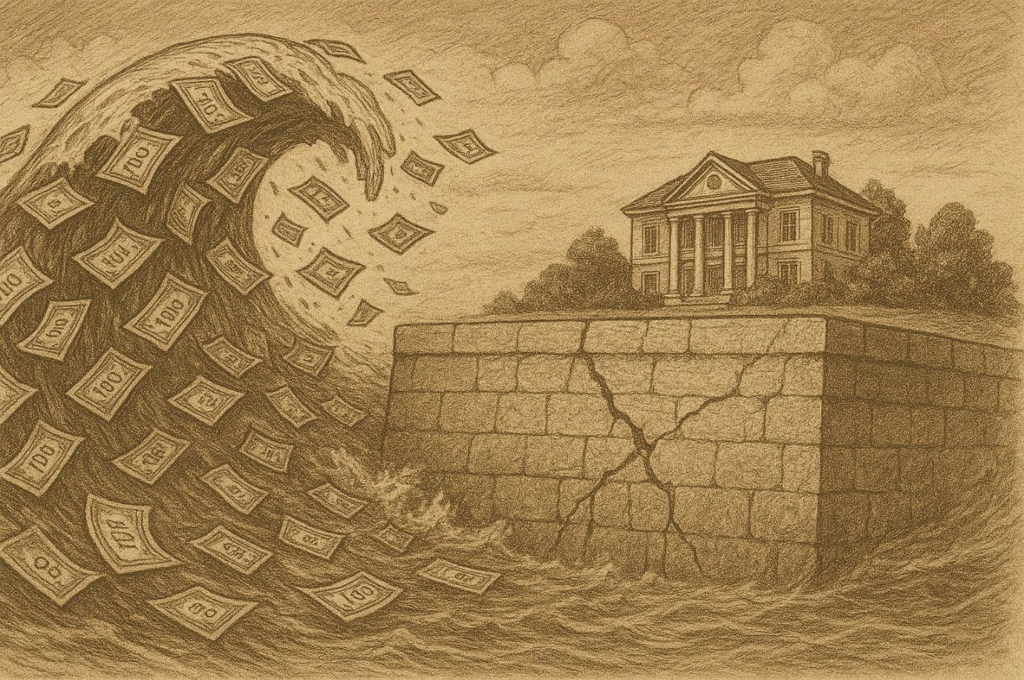

Mengapa seorang menteri bertingkah seperti ini? Salah satu kemungkinan adalah bahwa BGS sedang menjalankan strategi reputation engineering atau bahkan political branding. Ia tampaknya paham betul bahwa dalam iklim politik saat ini, visibilitas adalah kunci kelangsungan jabatan. Dengan terus bersirkulasi di media, namanya tetap hangat dibicarakan, terlepas dari kualitas substansi yang disampaikan. Strategi ini secara sadar dibangun untuk menjaga agar ia tetap dianggap “aktif” dan “dibutuhkan” oleh pemerintahan Presiden Prabowo yang tengah mengobservasi serius kabinetnya.

Ada kesan kuat bahwa semua ini dilakukan demi satu hal: agar ia terus dipakai. Dengan tampil setiap hari di media dan menyampaikan hal-hal yang mencolok, BGS berusaha membentuk citra sebagai sosok menteri yang dinamis dan inovatif—meskipun hal itu sering kali hanya berhenti di tataran pencitraan.

Padahal, tantangan sektor kesehatan jauh lebih serius dari sekadar ukuran jeans. Kita tengah menghadapi krisis pembiayaan JKN, sistem pendidikan dokter yang carut-marut, dan ketimpangan layanan kesehatan di daerah terpencil. Sayangnya, hal-hal penting ini justru tenggelam oleh narasi-narasi receh yang sengaja digulirkan untuk menjaga sorotan tetap pada satu nama: BGS.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apa yang harus dilakukan komunitas dokter? Apakah cukup hanya mengelus dada, menggerutu di WhatsApp Group, atau ikut menari mengikuti genderang yang dimainkan Menteri Kesehatan ini?

Selama ini, respons komunitas medis cenderung pasif. Banyak dokter yang sebenarnya geram dan kecewa, tetapi hanya berani bersuara di ruang privat. Grup WhatsApp menjadi “ruang aman” pelampiasan frustrasi, namun sayangnya tidak pernah bertransformasi menjadi aksi nyata. Kritik hanya berputar di antara kolega, tanpa pernah benar-benar menantang kekuasaan atau membela martabat profesi di ruang publik.

Padahal, ketika seorang pejabat negara menyampaikan pernyataan yang tidak ilmiah, menyudutkan kelompok tertentu, atau bahkan mempermalukan profesi, itu bukan sekadar opini biasa—itu bisa dikategorikan sebagai penyebaran informasi menyesatkan, bahkan ujaran diskriminatif, dan pelanggaran etika jabatan publik. Jika dibiarkan, akan terbentuk preseden bahwa pejabat bisa bicara apa saja tanpa konsekuensi. Bahwa seorang menteri bisa mempermainkan narasi kesehatan untuk kepentingan citra politik, bukan untuk keselamatan rakyat.

Sudah saatnya dokter-dokter berhenti diam, berhenti takut, dan berhenti apatis. Kalau kita betul-betul menjunjung tinggi profesi ini, maka kita juga harus berani membela integritas ilmu dan martabat profesi. Salah satu cara konkret adalah dengan melaporkan pernyataan menteri tersebut ke Dewan Pers jika dinyatakan dimuat media, atau bahkan ke aparat penegak hukum jika dinilai berpotensi menyesatkan publik secara serius. Pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Praktik Kedokteran, hingga UU ASN bisa dikaji relevansinya.

Selain itu, organisasi profesi juga tidak bisa terus bersembunyi di balik kata “netralitas”. Ini bukan soal politik praktis, ini soal nasib profesi kedokteran di masa depan. Ketika kompetensi dokter umum, spesialis, dan pendidikan profesi direndahkan dengan narasi ngawur yang disebar luas, maka itu adalah serangan langsung terhadap profesi—bukan opini biasa. Kolegium, IDI, dan semua organisasi profesi harus berhenti bersikap diplomatis yang steril, dan mulai menggunakan saluran hukum, etika, dan publikasi resmi untuk mengoreksi, melawan, dan jika perlu menggugat.

Dokter adalah penjaga ilmu, bukan pelayan kekuasaan. Jika saat ini kita diam, besok profesi ini akan terus dilecehkan, direduksi, dan dipolitisasi. Kita tidak bisa berharap perubahan datang dari dalam kekuasaan. Kita sendiri yang harus menjadi pelindung garis etis profesi ini—dengan suara, sikap, dan tindakan nyata.

***